2020年4月より有期雇用労働法(大企業※中小企業は2021年4月1日より施行 )と労働者派遣法 が改正となり、同一労働同一賃金がスタートとなります。

私の勤めている会社も派遣を行っておりますので、この同一労働同一賃金はかなりのドタバタか感を生み出しております。

個人的にもこの改正はかなりインパクトを与えるのでは?と思っております。

派遣会社によっては既に方向性を出している会社もあるようですが、おおよそ過半数以上の派遣会社はまだ確定的な方向性がでていない状況もあります。

派遣で働いている方々もなかなか情報がおりてこず不安感があるかもしれません。

そこで少しでも同一労働同一賃金についての情報を発信が出来ればと思い今回はこの派遣における同一労働同一賃金について解説をさせて頂きたいと思います。

基本的な情報は厚生労働省「 同一労働同一賃金特集ページ 」より引用、参照しております。

【2020年4月スタート】派遣における同一労働同一賃金について

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。[/st-cmemo]※ 同一労働同一賃金特集ページより引用

簡単に言えば…

正規労働者と非正規労働者(有期、パート派遣)での不合理な格差をなくすことを目指すもの。

この不合理な格差を無くすことにより、働く人たちの個人個人の事情に寄り添った多様な働き方が選択ができます。

そしてどのような雇用形態でも納得感のある処遇を受けることが出来るようになります。

ただし、必ず正規と非正規の賃金を同一にしなければならない!と強制をさせるものではありません。

責任の度合いや能力によっては格差を設けることは可能なのでそこはご注意下さい。

そして今回の同一労働同一賃金では派遣会社ごとで独自の基準で考えられていた待遇がある程度根拠をもって設定されることになります。

同一労働同一賃金に関する賃金設定の基本的な考え方

今までほとんどの派遣会社に関しては「通勤手当」は独自の設定、「退職金」については「なし」のケースがほとんどでありました。

今回この同一労働同一賃金にあたり派遣スタッフにも通勤手当と退職金も何らかの方法で支給をする必要がでてまいりました。

※厳密に言うと異なるケースもあります。

そしてこの改正により派遣会社は派遣スタッフについての待遇は2つの方式の中から選択をしなければなりません。

今回は派遣会社はこの均等均衡方式、若しくは労使協定方式というどちらかの方式を採用しなければなりません。

ですのまず派遣で働いている方々は自分の派遣会社がどちらの方式を採用するのかを把握しておく必要があります。

簡単に派遣先均等均衡方式と労使協定方式を簡単に解説致します。

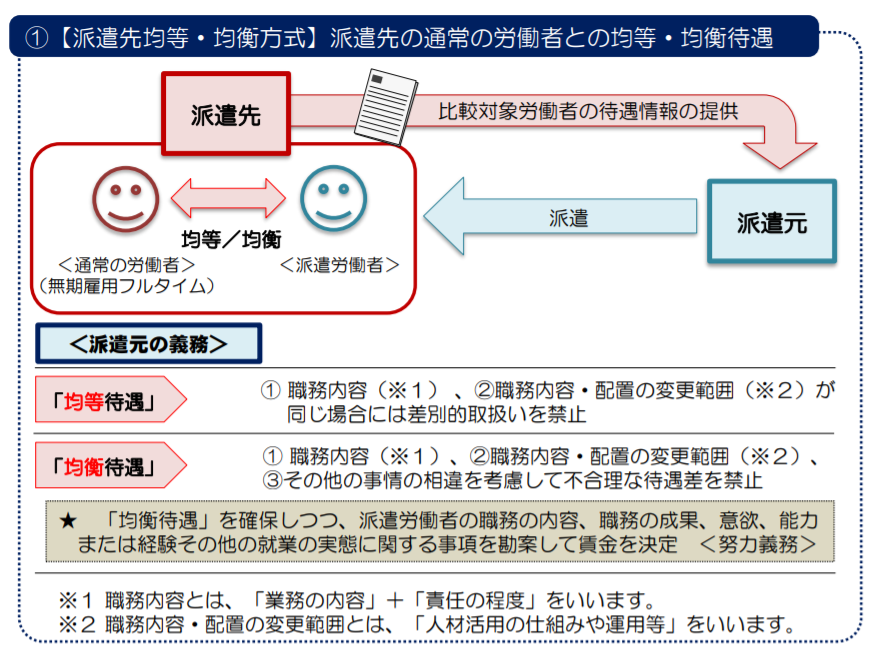

【派遣先均等均衡方式】

派遣先の社員とバランスのとれた賃金形態にする

均等・均衡待遇と書いてはありますが、均等と均衡は別もので考えられます。

均等待遇のポイント

職務内容と職務の内容・配置の変更の範囲が同じ場合は差別を禁止

均衡待遇のポイント

職務内容と職務の内容・配置の変更の範囲がどちらかに違い若しくは両方に違いがある場合は不合理な待遇格差を禁止

ということなので主観的なイメージになりますが均等待遇>均衡待遇といった感じでとらえております。

【 派遣先均等均衡方式 】の待遇設定方法

- 派遣先から、比較対象労働者の待遇に関する情報提供を受ける

- 派遣労働者が「均等待遇」、「均衡待遇」のいずれの対象となるかを確認する

- 個々の待遇の「適用の有無」と「決定基準」を整理し、派遣労働者と比較対象労働者との間での「違い」を確認する

- 個々の待遇ごとに、均等・均衡を点検する

- 待遇差を是正し、派遣労働者の待遇を決定する

「派遣先均等・均衡方式」における点検・検討手順より引用

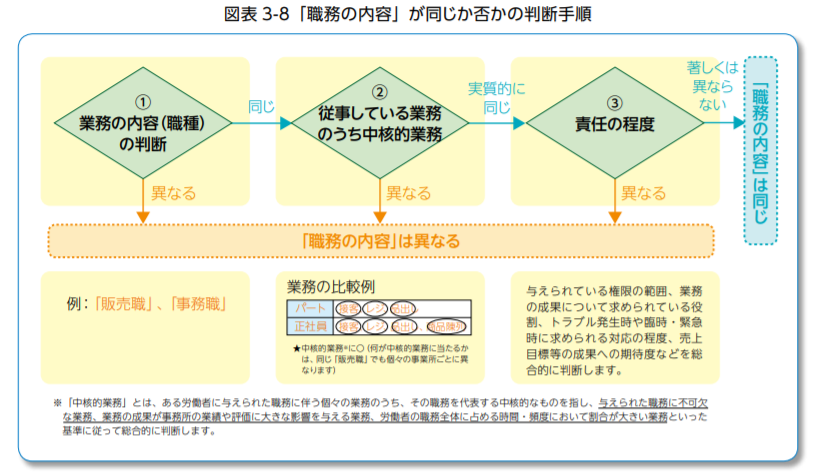

ここでポイントは職務内容や配置の範囲変更が同じであるかどうか?です。

※職務内容は「業務の内容」と「責任の程度」をさします。

※厳密に言うと異なるケースもあります。と先ほど書いたのですがもし会社自体でそもそも退職金がない、通勤手当を出さない会社且つ 派遣会社が派遣先均等均衡方式を選んだ場合は退職金、通勤手当は派遣時給に含まれなくなります。

ということで‥‥

結論から言えば【派遣先の社員の待遇ごとで待遇が違います。】

①派遣先から、比較対象労働者の待遇に関する情報提供を受ける

この比較対象労働者は派遣先が選定し以下の優先度で選定をしていくこととなります。

比較対象労働者の選定優先度

- 「職務の内容」と「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

- 「職務の内容」が同じ通常の労働者

- 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者

- 「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

- ①~④に相当する短時間・有期雇用労働者

- 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した 場合における当該労働者

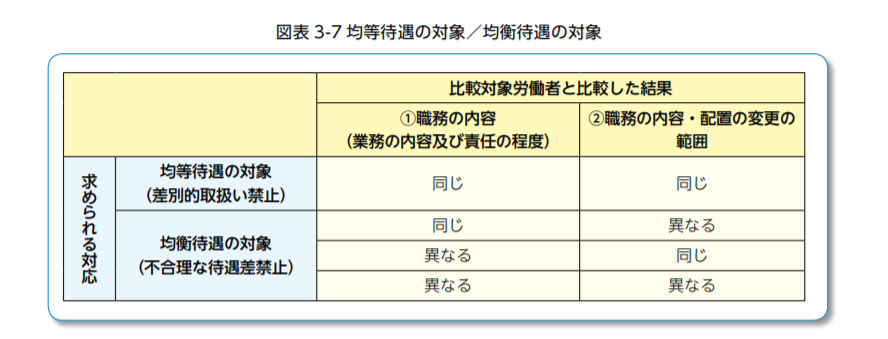

②派遣労働者が「均等待遇」、「均衡待遇」のいずれの対象となるかを確認する

簡単に言えば正社員と同じ条件であればある程待遇が均等になるということです。

その為には①の職務の内容(業務の内容及び責任の内容)と ②の職務の内容・配置の変更の範囲 が同じかことなるか否かを判断する必要があります。

こちらに関しては簡単にイメージ図でお見せしたいと思います。

① 職務の内容」が同じか否かの判断手順

②の職務の内容・配置の変更の範囲 が同じかことなるか否か の判断手順

③個々の待遇の「適用の有無」と「決定基準」を整理し、派遣労働者と比較対象労働者との間での「違い」を確認する

待遇の違いを見る方法としては待遇の有無と決定基準がポイントとなります。

①「待遇の適用の有無」 ~当該待遇を派遣労働者に支給しているのか。

②「待遇の決定基準」 ~当該待遇はどのような基準(例えば、賃金テーブル等)で決定されている のか。その基準は、派遣労働者と比較対象労働者とで「同じ」か「異なる」か。

これらが有るか無いか、決定基準が同じか否かで判断をしていきます。

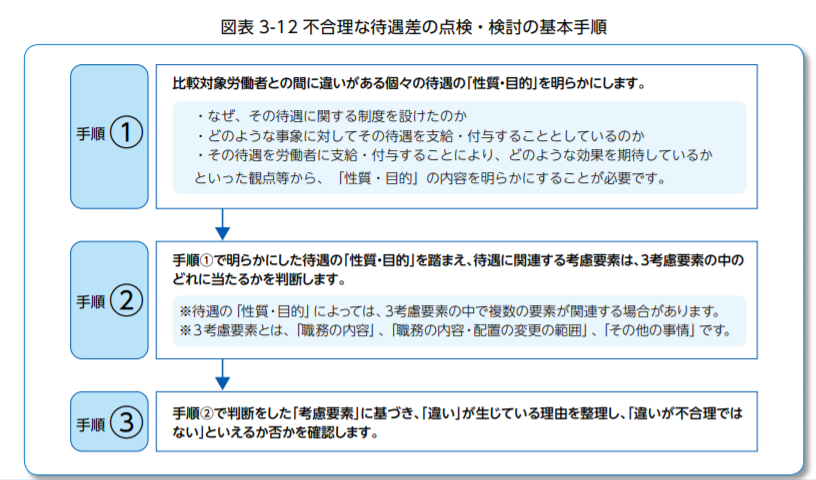

④個々の待遇ごとに、均等・均衡を点検する

点検のポイントとしては先ほども書いたのですが、

均等待遇のポイント

職務内容と職務の内容・配置の変更の範囲が同じ場合は差別を禁止

均衡待遇のポイント

職務内容と職務の内容・配置の変更の範囲がどちらかに違い若しくは両方に違いがある場合は不合理な待遇格差を禁止

ということになります。

⑤待遇差を是正し、派遣労働者の待遇を決定する

ここまででの手順を経てようやく派遣労働者の待遇が決定します。

これが派遣先均等均衡方式となります。

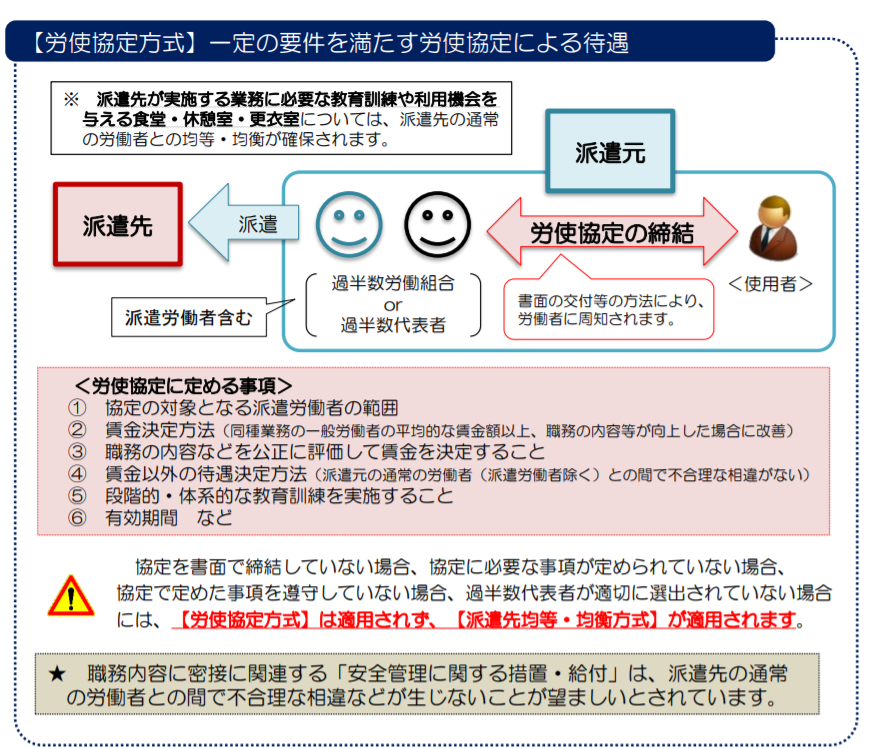

【労使協定方式】

国の出している賃金水準とバランスのとれた賃金形態にする

労使協定方式においては均等均衡方式では「派遣会社と派遣先会社」での調整が主だったものに対し「派遣会社と派遣スタッフ」での調整が主になります。

文字通り「労使」で協定をしていくということです。

【労使協定方式】の待遇設定方法

-1024x530.png)

- 派遣会社が局長通達で示す統計から賃金テーブルを作成

- 派遣会社が賃金設定と評価制度を作成

- 派遣社員代表と労使協定を締結

- 派遣社員への待遇説明

実際の賃金設定は1,2で完結をしてしまうのが特徴的です。

まず労使協定も大前提としては同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準と同等かそれ以上になる必要があります。

先ほど労使協定方式は

国の出している賃金水準とバランスのとれた賃金形態にする

と書いたのですがそうなるとじゃあ実際時給はどうなってくるのか?

派遣で働く方はここの部分が非常に気になることと思います。

結論から言えば労使協定方式の待遇に関しては

労使協定での賃金待遇

派遣時給(賞与を含む賃金)+退職金制度+交通費+福利厚生

そこでここからは賃金設定について掘り下げて解説をしてみます。

【労使協定方式】 賃金テーブルの決め方

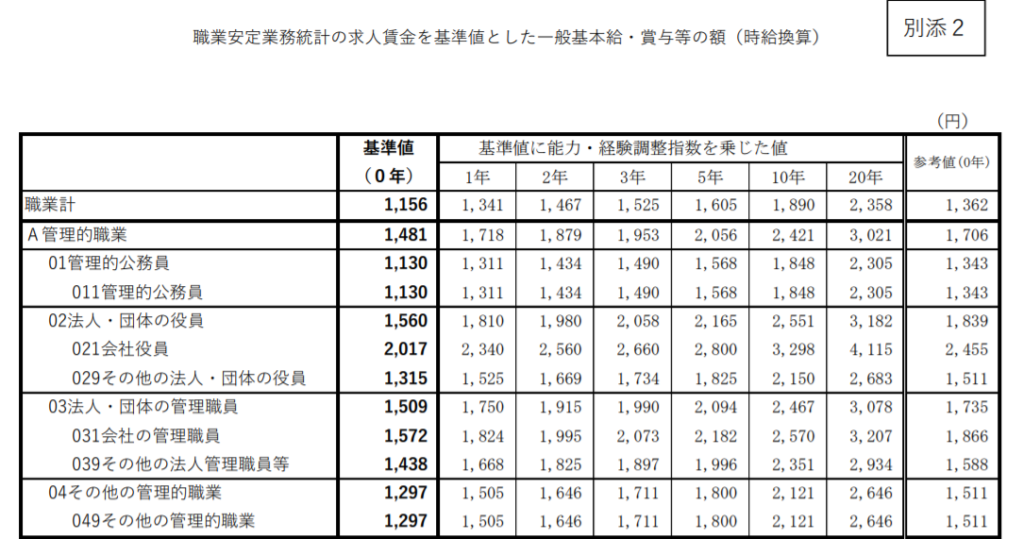

賃金構造基本統計調査及び職業安定業務統計どちらかを基準として最低の賃金が決まってきます。

派遣会社が選定し派遣労働者代表から承認を貰えばどちらの指標を使っても問題はありません。

ここでいう最低の賃金と言うのは最低賃金とは違います。

あくまで退職金や通勤手当等を含めた上での最低の賃金ということです。

では実際に賃金構造基本統計調査や職業安定業務統計の数字を見てみましょう!

賃金構造基本統計調査 の場合

-1024x567.png)

※ 無期雇用かつフルタイムの労働者について、(所定内給与+特別給与÷12)÷所定内時間で時給換算したものを特別集計

小さいですね、医療・福祉系をピックアップしてみます。

職業安定業務統計 の場合

もはや医療福祉が入っていませんでした‥‥

ピックアップしてまとめたものを記載いたします!

職業安定統計は中分類と小分類に分けられるのですがこれはどちらを採用してもOKです。

注意ポイント

- まずは基本的な時給は基準値が前提となる

- 資格や能力に応じて賃金テーブルが設定される

- 経験=統計の時給ではない

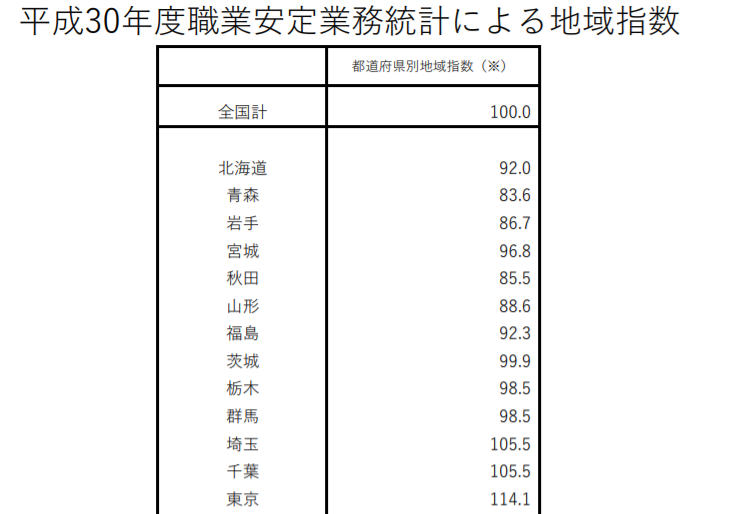

基準値から地域指数を掛けて大まかな時給が設定されます。

地域指数とは

地域指数の考え方は田舎は安く、都会は高いてす。

東京であれば地域指数114.1なので 「1,048円×114.1=1,196円」

青森であれば地域指数83.6なので 「 1,048円×83.6=877円」

※職業安定統計の場合

ということになります。

そしてプラスαとして退職金と交通費+その他福利厚生が乗っかってくる形となります。

退職金と交通費とその他福利厚生について

退職金について

- 6%の上乗せ

- 退職金制度の運用

- 中小企業退職金共済制度

交通費について

- 実費支給

- 時給に72円上乗せ

その他福利厚生

- 健康診断の勤務時間受信

- 企業独自の福利厚生の利用(慶弔金や特別休暇等)

これらが派遣時給とは別に付与されてくるものとなります。

※退職金と交通費は時給に込まれる場合もあり

さて、長くなってしまいましたが如何でしたでしょうか?

同一労働同一賃金という単語は4月に向けてどんどん世間を騒がしていくかと思われます。

これが吉と出るが凶とでるか?

立場立場によって変わってまいりますが、私自身しっかりと情報を仕入れ正確性のある又有益な情報発信が出来るように勤めてまいります!

【派遣で働くことに興味が出た方はコチラ!】