私、マーボーですが2019年の5月からTwitterを始めました。

現役の介護職・医療職の方と繋がりが非常に増える一方でローカルなニュース等にも非常に多く触れることが多くなりました。

その中で「虐待」のニュースを目にする印象が多く、 Twitterを始めてから記憶の限りですがこの三か月弱で最低でも3件程の虐待ニュースが世に出てきております。

そこで自分の施設病院では虐待は起こらないと思ってはいけない3つの理由について今回は書いてまります。

自分の勤務先では虐待事件は起こらないと思ってはいけない3つの理由

- 虐待の事例が前年比110%増えている

- 教育体制が不十分

- 「普通は起きないもの」だと未だに認識されているから

これらの3つの理由が挙げられます。この3つの理由をここから掘り下げて参ります。

虐待の事例が10%以上前年より増えている

まず明確に言えるのが事実として事例件数が単純に増えていることが言えます。

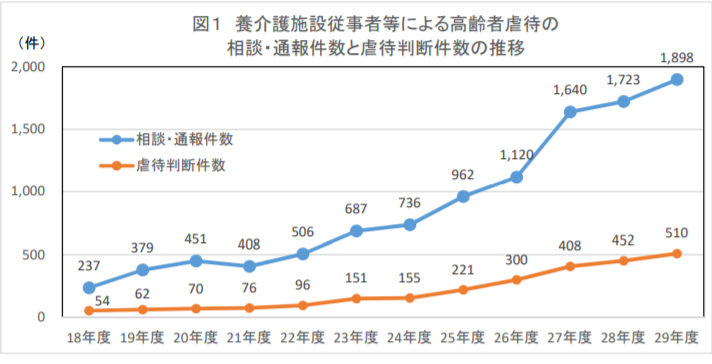

冒頭に私が書いたTwitterで3件なんちゃら、かんちゃら、なんていう肌感覚のものではなく厚生労働省がとった統計の中で実際の件数が表記されております。

|

|||||||||||||||||||||||||

平成29年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況変化等に関する調査結果より 参照

ここで注目すべきなのはこの判断件数や相談・通報件数は

「調査対象年度(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日)に市町村等が虐待と判断した件数(養介護施設従事者等による虐待においては、都道府県と市町村が共同で調査・判断した事例及び都道府県が直接受理し判断した事例を含む。)」

となっており、簡単に言えば「公的な機関(市長村や県等)に報告がしっかりと挙がっている内容しか含まれていない」ということです。

虐待の報告事例は氷山の一角に過ぎない

個人的な見解にはなりますが、世に出ている虐待の事例は氷山の一角にすぎず、世に出ていない(施設管理者に把握されていない、把握されているが黙殺されている)虐待は数百の細かい虐待予備軍事例があると考えたほうが良いでしょう。

教育体制が不十分

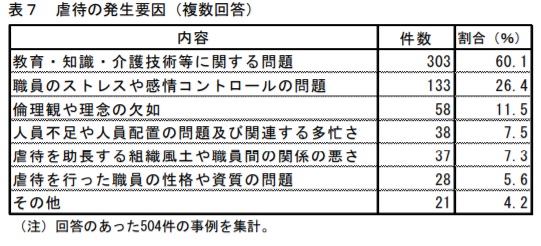

新卒で入社をすればせーの!で研修が始まりますが、今の現場を支えているのは中途入社の方が非常に多い現状があります。その中で虐待に関しての研修がほとんどされていない。教育体制が不十分という問題も挙げられます。その根拠が下の表となります。

どのような質問調査票になっているのかわからないので、細かいこと(要因がすべて当事者のせい)をつつく気はありませんが、6割以上で教育や知識について問題があるとされています。

なぜ教育体制が不十分なのか?

- まずは現場業務の指導が優先になりがちだから(特に中途入社)

- 虐待の種類についての研修はあるが【当事者なりえることを防ぐの研修】がない

- 組織としてのフォローアップ体制がない

この3点を挙げることができます。この3点についてもう少し解説してまいります。

まずは現場業務の指導が優先になりがちだから(特に中途入社)

これはしょうがないことなんですけどね…、中途で入社して「じゃあまず虐待の研修からやりましょう」なんてことはなかなかありません。

ただこれで早速虐待事故が起きてしまえばそうはいってもいられません。もしかしたら法人理念、経営方針より重要視されて最優先で周知徹底されるかもしれません。

虐待の種類についての研修はあるが【当事者なりえることを防ぐの研修】がない

実際に虐待はこういったものだ、ということで「身体的虐待、精神的虐待、性的虐待などがあって、気をつけましょうね~」くらいな研修しかない事実がおおいです。

その中で、なぜ虐待が起きてしまい、どうすれば防げたのか、自身のマインドの持ちよう、部下がこまっていたらどう声を掛けるか、等のプロセスに対しての研修が非常に少ない印象を受けます。

勿論研修をすべて当てにしてはいけませんが、これだけ件数が増えるのであれば早急な体制作りが必要であるといえます。

「普通は起きないもの」だと未だに認識されているから

普通は起きないものではないのです。普通に起きるものとして考えなければなりません。抽象的な言い方ではありますが、この事実に少しでも早く業界として、法人として、個人として気が付いて頂き概念を変化して頂ければ少しでも加害者が減るのではないでしょうか?

最後に…

私自身もお恥ずかしながら現場時代の時に事故には繋がらなかったのですが、カッとなってしまったり、言葉が強くなってしまったり、手が出そうになってしまったり、様々なところで葛藤をして現場業務を行ってきました。

そのことを思い出すと、今現時点でも現場で業務を行われている方の大変さを思うと、言いたいことをつらつらとこのように書いていることにも申し訳なさがあります。ただ、今の自分の立場ではこのように公な場で気持ちを書くことしかできることがありません。

今自分ができる最大限のことをしてまいりたいと思っております。1年後、5年後の自分がこの記事を書いたことを誇りに持てるように出来ることをブログにおいても、今の仕事においてもしてまいります!

どうぞよろしくお願い致します。